Über den Mut, sich seines eigenen Kopfes zu bedienen

Prof. Dr. Jürgen Kluge ist Mitbegründer des „Hauses der kleinen Forscher“ und bis heute Mitglied im Stiftungsrat. Für seinen Einsatz für die gute frühe MINT-Bildung für nachhaltige Entwicklung ist er gerade mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Grund genug, um mit ihm über seinen Blick auf die Anfänge und die Zukunft der Initiative sowie über seine persönlichen Highlights zu sprechen.

Herr Kluge, gibt es Themen, bei denen Sie selbst regelmäßig zum Forscher werden?

Ich bin Experimentalphysiker und wenn irgendetwas schwierig ist zu Hause, dann komme ich und versuche, zu verstehen und zu reparieren.

Aber eigentlich bin ich Autofan. Ich habe einige schöne Oldtimer, mit denen ich bis heute manchmal Rennen fahre. Diese Autos sind etwa so alt wie ich: Ich bin Baujahr 1953, die Oldtimer Baujahr 1955 und 1957. Und wenn da etwas nicht funktioniert, dann werde ich wirklich zum Forscher. Ich habe eine Halle, in der ich ein bisschen basteln kann. Dort bereite ich die Autos so akribisch vor, dass ich in all den Jahren nur ein einziges Mal bei einer Rallye liegengeblieben bin.

Das "Haus der kleinen Forscher" wird in diesem Sommer 15 Jahre alt. Sie haben die Initiative mit gegründet. Wie kam es damals dazu?

Man muss sogar noch etwas weiter ausholen. Vor 17 Jahren war ich Chef der Unternehmensberatung McKinsey für Deutschland und Österreich. Wir haben uns damals angeschaut, vor welchen Herausforderungen Deutschland in der Zukunft stehen wird. Ein großes Thema war damals schon der Mangel an qualifiziertem und vor allem an mathematisch-naturwissenschaftlich ausgebildetem Nachwuchs. Daraufhin habe ich eine Initiative ins Leben gerufen, die "McKinsey bildet." hieß.

Der Abschlusskongress von "McKinsey bildet." fand in Berlin statt. Es kamen einige hochrangige Industrievertreter und auch Ursula von der Leyen und Annette Schavan, damals noch in den ersten Koalitionsverhandlungen für das 1. Kabinett Merkel. Frau von der Leyen sagte seinerzeit sinngemäß, es gehe nicht, dass sich die Industrie immer nur beklagt, selbst aber nichts unternehme. Die Politik könne nicht alles richten. Da fühlten wir uns durchaus bei der Ehre gepackt. Also bin ich auf Siemens und die Siemens Stiftung zugegangen, mein Vorgänger im Amt, Herbert Henzler, auf SAP und die Dietmar Hopp Stiftung. Ich kannte außerdem aus dem Studium der Physik Jürgen Mlynek, den damaligen Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft, und habe ihn angesprochen. Gemeinsam haben wir die Initiative gestartet.

Ursula von der Leyen sagte, die Politik könne nicht alles richten. Da fühlten wir uns durchaus bei der Ehre gepackt.

Jürgen Kluge

Was war Ihr Plan?

Die ersten Konzepte sahen vor, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Helmholtz-Gemeinschaft in Kitas gehen und die Erziehrinnen und Erzieher für MINT-Themen begeistern und auch trainieren sollten. Das hat sich aber als nicht praktikabel erwiesen. Es gab zu wenige Freiwillige und die Organisation war sehr komplex. Daher sind wir auf das Prinzip umgestiegen, das bis heute gilt: Wir bilden Trainerinnen und Trainer fort und sie wiederum vor Ort die Pädagoginnen und Pädagogen.

Warum haben Sie den Fokus auf die frühkindliche Bildung gelegt?

Wir haben bei McKinsey in unseren Analysen gesehen, dass es besser ist, früh in das Bildungssystem zu investieren als später die Schäden zu reparieren. Wenn Sie das Geld in die frühkindliche Bildung stecken, erzielen Sie ungefähr den zehnfachen Nutzen. Das bedeutet: Je früher Sie investieren, desto größer ist der volkswirtschaftliche Nutzen.

An welche Herausforderungen können Sie sich aus der Anfangszeit erinnern?

Viele Erzieherinnen und Erzieher hatten damals eher eine gewisse Distanz zu Mathematik, Technik, Informatik oder auch Naturwissenschaften. Wir hatten es uns also als Ziel gesetzt, Begeisterung für einfache Fragen und Experimente zu wecken. Außerdem mussten die Forscherideen, die das Team für die Kitas entwickelte, einfach umsetzbar und kostengünstig sein. Ich erinnere, dass in der Anfangszeit ein Experiment fünf Euro kosten durfte – pro Kita, nicht pro Kind. Das heißt, man musste auf sehr einfache Mittel des Alltags, wie Teebeutel, Strohhalme, Klebstoff, Papier und ähnliches zurückgreifen. Im Nu sind 80 bis 100 sehr schöne Forscherideen entstanden.

Wie haben Sie die Entwicklung der Stiftung im Laufe der Jahre erlebt?

Das "Haus der kleinen Forscher" war am Anfang im Prinzip ein Garagen-Start-up mit vielen Freiheiten. Das Motto lautete: "Probiert etwas aus. Ihr dürft ruhig auch mal Fehler machen." Als Stiftungsrat waren wir sehr stabil besetzt und immer in großer Freundschaft miteinander verbunden. Dazu hatten wir großes Glück und Geschick bei der Auswahl unserer bisherigen Vorstände.

Neben unseren qualitativen und auch rein quantitativen Zielen war es sicherlich wichtig, dass wir uns immer um Transparenz bemüht haben. Wir haben uns regelmäßig durch Externe evaluieren lassen, unter anderem früh eine Wirkungsstudie in Auftrag gegeben. Gutes zu tun ist schön. Aber wenn dabei nichts Messbares herauskommt, hat man zwar ein gutes Gefühl, nur letztendlich sein Ziel nicht erreicht. Die Studie zeigte aber zum Glück, dass wir auf dem richtigen Weg waren.

Als die Stiftung dann schon sehr viel größer war, haben wir uns auch das Thema Effizienz noch einmal ganz explizit vorgenommen. Wir haben uns alle Aufgaben und Prozesse der Stiftung angeschaut und geprüft, wieviel Zeit weshalb darauf entfällt, um unser Tun und unsere Abläufe noch effizienter zu machen. Ziel war es dabei nicht, Stellen abzubauen, sondern die gewonnene Zeit für wichtige Innovationen und Weiterentwicklungen zu nutzen, für die es keine zusätzlichen Mittel gab. Der Effizienzgewinn floss damit wiederum in unsere Mission. Am Ende mündete das alles in den Schritt, den wir 2021 gegangen sind: in die Institutionalisierung der Stiftung "Haus der kleinen Forscher". Es ist toll, dass die Stiftung jetzt abgesichert und anerkannt ist und in Zukunft neue Programme entwickeln kann.

Es muss unser Ziel sein, junge Menschen so anzuregen, dass sie später für ein selbstbestimmtes Leben bestens befähigt sind.

Jürgen Kluge

Was wird aus Ihrer Sicht für die Stiftung in den kommenden Jahren besonders wichtig?

Was mir derzeit das Wichtigste ist, ist die Frage der Digitalisierung. Wir hatten den digitalen Wandel in der Stiftung schon vor der Corona-Pandemie eingeleitet. Nun hat das Thema natürlich noch einmal einen großen Schub bekommen. Und wir werden weiter dranbleiben. Wie wichtig das ist, zeigt auch unser aktuell laufender Strategieprozess Fokus:25. Ich gehe davon aus, dass in nicht allzu ferner Zukunft alles, was wir machen, mit einem digitalen Rückgrat versehen sein wird.

Gibt es Highlights aus 15 Jahren "Haus der kleinen Forscher", die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?

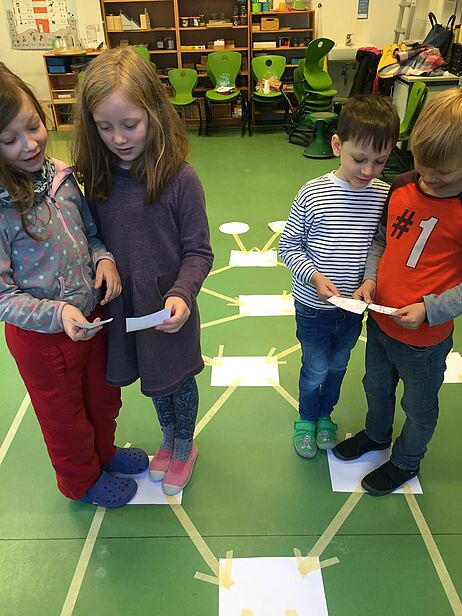

Auf jeden Fall die zahlreichen Besuche in den verschiedenen Kitas mit den neuesten Forscherideen. Und ich erinnere mich an einen besonderen Aha-Moment, den wir mal im Stiftungsrat hatten, als wir das neue Fortbildungsangebot zum Thema Informatik kennenlernten. Eine der vielen Forscherideen dazu war ein Sortier-Algorithmus.

Dafür legt man ein Sortiernetzwerk aus Papier mit sechs Startkästchen auf dem Fußboden aus. In diesem Fall sollten Tiere der Größe nach sortiert werden. Da habe ich gesagt: Die Tiere brauchen wir nicht. Wir sind doch im Stiftungsrat auch unterschiedlich groß. Jetzt stellen wir uns hier mal zu sechst hin und laufen uns entgegen, immer zu zweit. Dabei gibt es nur eine Regel: Der oder die Größere geht bei jedem Treffen immer einen Schritt nach rechts. Und egal wie die Ausgangslage ist, nach fünf Schritten haben Sie die Personen wie die Orgelpfeifen sortiert. Das haben wir also im Sitzungsraum durchgespielt und sehr viel gelacht.

Das fand ich ein wunderbar einfaches Experiment, mit dem man so etwas Komplexes wie diesen Algorithmus – der übrigens bis heute so programmiert wird – ganz einfach darstellen kann. Solche Dinge faszinieren mich immer wieder. Wenn es um die Inhalte geht, ist das eigentlich immer das Spannendste.

Inhaltlich ist in den vergangenen Jahren die Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, hinzugekommen. Warum passen MINT-Bildung und BNE so gut zusammen?

Nachhaltigkeit ohne ein Verständnis von naturwissenschaftlichen Gesetzen funktioniert aus meiner Sicht nicht. Es verhält sich wie beim Bau eines Hauses: Wenn das Fundament sehr solide ist – und das ist in diesem Fall eine gute MINT-Bildung – dann können Sie darauf ein ebenso solides und auch nachhaltiges Haus bauen.

Am Ende reden wir beim Thema Nachhaltigkeit aus meiner Sicht aber auch immer über den Mut, sich seines eigenen Kopfes zu bedienen. Der Fortschritt liegt im Verstehen von Dingen, in der Akzeptanz von Tatsachen und dem klugen Reagieren darauf. Nur so können Innovationen entstehen. Deshalb muss es unser Ziel sein, junge Menschen so anzuregen, dass sie später für ein selbstbestimmtes Leben bestens befähigt sind. Das heißt, Fragen zu stellen, den eigenen kritischen Geist einzusetzen und Dinge verstehen zu wollen – und das immer noch ein bisschen besser als ihre Vorgängergeneration.